|

|

…Рейсовый

автобус от станции метро «Автово» довозит меня до Ропши чуть более, чем

за час. Раннее утро, еще только начинает светать (я любитель ранних

поездок), и по пути едва различимы Красносельские ворота (мы едем по

Кингисеппскому шоссе) – они высятся на площади-перекрестке серой, чуть

подсвеченной громадой. Миновали Кипень, садоводства, памятник-танк на

возвышении по правую руку – вот и моя остановка. Она называется

«Школа», но надо мне не в школу, а в местную Администрацию, где ждет

меня сотрудник Администрации, специалист Алексеев Денис Владимирович.

Он – краевед и историк и будет моим гидом во время краткой экскурсии.

Вниманием Денис не обделен: районная, областная пресса, недавно

приезжало телевидение. Ропша вытянулась более, чем на километр, вдоль

шоссе Стрельна-Ки-пень, и нам нужен транспорт. Детей к школе подвозят

два специальных автобуса, желтого цвета, те, кто постарше и живут

поближе, идут пешком. Справа от дороги – спящий парк. Я вспоминаю свою

прогулку по нему в конце июня этого года: было зелено, солнечно,

журчали ручейки, пели птицы (их было множество), кое-где попадались

руины мостиков, и я даже вроде бы набрела на остатки памятника, история

которого, как мне позже рассказал Денис, полна загадок и предположений.

Сейчас же я слышу только карканье одинокой вороны, сидящей на верхушке

высокой старой ели у самой дороги: я даже останавливаюсь поглазеть не

нее – уж больно забавно она раскрывает при карканьи клюв. Занимается

новый день, и над черными деревьями видна многоцветная «подсветка»

утреннего восхода: зеленоватая, беловатая, розовая, темно-синяя,

оранжевая, голубая полосы следуют одна за другой, пока не уступают

место серому небу, с которого падают маленькие белые «мухи»-снежинки.

Зрелище завораживающее, и ради одного этого стоило уже приехать, тем

более, что длится оно минут десять: потом полосы исчезают, небо

проясняется, из-за деревьев появляется огненный диск солнца.

В

Ропше лежит плотный снежный покров, особенно на кладбище и Княжьей

горке, куда мы вскоре поедем, и у Дворца, обнесенного забором в

ожидании реставрации.

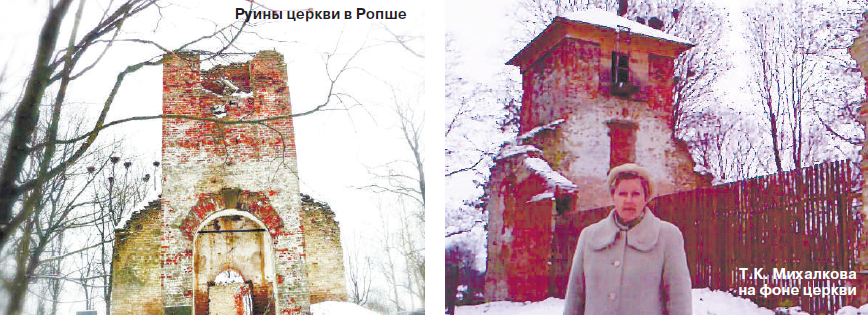

Древнейший памятник Роп-шинского поселения

– руины Петропавловской (Дмитриевской – в честь Дмитрия Солунского)

церкви (16 век), не раз менявшей свою конфессиональную принадлежность,

многократно перестраивавшейся и несколько раз переосвящавшейся. От

старой церкви осталось совсем немного, а в 80-ые гг. прошлого века

здесь еще стояли своды. Это видно на одной из фотографий, прикрепленных

к кладке. Есть и фотография, изображающая первоначальный вид церкви –

такой она была 200 лет назад и такой ее хотят восстановить сейчас. Есть

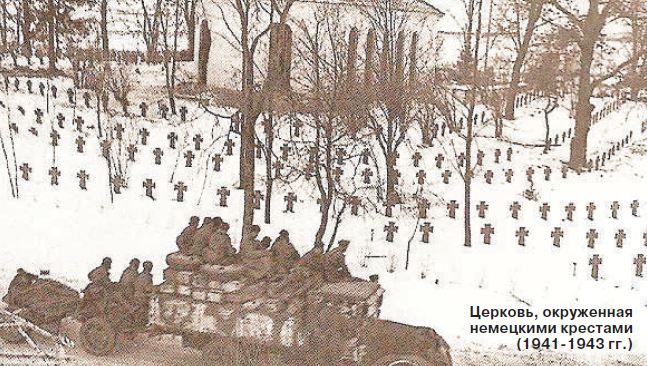

и другая фотография – церковь в полукружии немецких крестов: захватив

Ропшу (она была освобождена 19 января 1944 года), фашисты безжалостно

выкинули с кладбища останки русских людей и устроили там свое

захоронение. Иначе поступили советские власти после окончания войны:

немцам было предложено вывези останки своих солдат с кладбища и

перезахоронить их, что и было сделано, и теперь те, кто незаслуженно

обрел покой на православном кладбище у Дмитриевской церкви, нашли приют

у себя на родине, в Германии. Здесь же – новые захоронения, уже второй

половины 20 века. Церковное кладбище действующее. Интересно, что на

одной из стен церкви сохранилось углубление: в таких углублениях Петр

Первый помещал декоративные геральдические щиты - гербы завоеванных

русскими войсками городов. Атмосфера религиозного объекта – некогда

кирхи, лютеранской церкви, православного прихода – «чувствуется до

мурашек». Сам дом, где Петр Первый плотничал и столярничал, был по

правую сторону от дороги (это собственно и есть Княжья горка). Обо всем

этом рассказывает мне Денис, он же фотографирует меня в Ропше. Мы едем

дальше к источнику Иордань (муниципалитет любезно предоставил в наше

распоряжение машину). К самому источнику подойти не удается –

территория огорожена, но фотографируюсь на фоне старого каменного

мостика и пруда, где купался еще сам Петр Первый. Источник Иордань

обладал целебными свойствами – вода его слабоминерализованная и

гидрокар-бонатнокальциевая. Петр Первый подал прекрасный пример

обустройства курортов для лечения в местах, где есть подобные

источники, «открыв» Ропшу. В Интернете можно прочесть, что сюда

приезжают до сих пор, и не только поправить здоровье. Иордань называют

«местом силы», где можно очистить и укрепить дух.

Ропша известна

еще и тем, что именно отсюда Петр Первый решил подвести воду к фонтанам

Петергофа и Стрельны. Для этого был создан мощный и совершенный водовод

длиной 22 километра, использовавший понижающийся рельеф местности между

Ропшей и Петергофом. Петергофские фонтаны не имеют насосов, они

действуют по принципу сообщающихся сосудов. По дороге, за высоким

забором, видны руины Дворца и некоторые хозяйственные постройки, в

частности, здание конюшен. Конное дело с 90-х гг. прошлого века

приобрело в Ропше силу, здесь есть свой Конный завод, и функционирует в

теплое время года ипподром – но они в другой стороне. Ко Дворцу вдоль

забора пробираемся по узкой заснеженной тропинке. Вот и знаменитые

руины. Историю Ропшинского дворца, проблемы, стоящие перед зданием

теперь, я подробно излагала в своей предыдущей статье, посвященной

Ропше (см. «Под Ропшей реконструировали бой», газета «Колтуши» № 9, от

30 июня 2016 года). Перед Дворцом, еще на открытой территории, слева –

высокий дуб. За деревом следят: Денис рассказывает мне, что недавно его

«каркас» укрепили тросами сотрудники ГМЗ «Петергоф». Справа – широкое

поле, использовавшееся ранее как футбольное. Вдали – захоронения

советских воинов. Дворец весь в лесах. Снег не скрыл его плачевного

состояния.

Мы садимся в машину и едем по направлению к

Яльгелево: Денис рассказывает мне, что военные реконструкции проводятся

здесь постоянно – благо местность к этому располагает. Заснеженные

склоны и не замерзшее озеро выглядят совсем иначе, чем в июне, но я без

труда узнаю место, где 26-го июня была свидетельницей реконструкции боя

первых дней Великой Отечественной войны.

Шоссе на Яльгелево

делит парк на две части: левую, уже приведенную в порядок, и правую,

еще пока запущенную. «Здесь, наверное, не гуляют …», - говорю я

задумчиво. «Почему же», - возражает Денис, - «вон смотрите, сколько

тропочек проложено». Очень красивы пруды в это зимнее время: спокойные,

спящие, обрамленные снегом: Артемьевский по правую руку и Ивановский –

по левую. Что бы хотелось сказать в заключение? Колтуши далеко от

Ропши, и проблемы здесь вроде бы разные, как разнятся с исторической

точки зрения и сами эти сельские поселения. Но есть одна общая проблема

1990-х годов, включающая бесхозяйственность, безответственность,

равнодушие, кощунство, вандализм по отношению к памятникам истории и

культуры. Проблема всей России.

Очень хочется надеяться, что эта

проблема будет как-то решаться и разрешаться – в отдельном сельском

поселении, а значит, постепенно и во всей стране в целом. Я думаю, что

еще смогу прийти в отреставрированный Ропшинский Дворец с внуком,

рассказать ему сложную и трагическую историю этого здания …. Вот только

когда это будет? Когда внуку исполнится десять, или пятнадцать, а,

может, двадцать лет? Но, если придется ждать так долго, я вряд ли уже

смогу это сделать.

Татьяна МИХАЛКОВА

[к содержанию номера]

|